|

冰河期臺灣山林植被兼及海岸遷變

陳玉峯

大家也許聽過6千5百萬年前,恐龍滅絕的地球大事紀,但是,絕少人知道或理解,恐龍滅絕的年代,大約正是第一代臺灣島冒出海平面後,又下沉或隱没。後來,臺灣島二度現身,且再度下沉。現今的臺灣島緣起於650萬年前,板塊第三度卡住、上擠,且約250萬年前冒出海平面,而斷續斷層逆衝,在120∼190萬年前謂之蓬萊造山運動,劇烈地擠壓出海拔3千公尺以上的諸多大山系。同時程期間,地球也發生了多次的大冰河時期及間冰期;個人推論,150∼137萬年前的古薩(Günz)大冰期,最可能是臺灣諸多針葉樹(林)首度來臺,且建立現今中高海拔生態系的基本盤:臺灣鐵杉以迄玉山圓柏等,來自東喜馬拉雅山系;檜木林則來自東洋日本。

此後,又有多次大小冰河、間冰期的震盪,而最後一次大冰期的沃姆(Würm),發生在約11萬年前至1萬年前期間,影響三百年前之前的臺灣闊葉林最為重大,至於最後一次小冰期,則發生在西元1350∼1850年期間。到了1850至2000年期間,小冰期的影響大致消失,而進入劇烈暖化的諸多變遷中。

或說,影響現今臺灣植群及生界者,當然以大、小冰期的上下多方震盪,加上地體各類型的劇變,最為可觀。

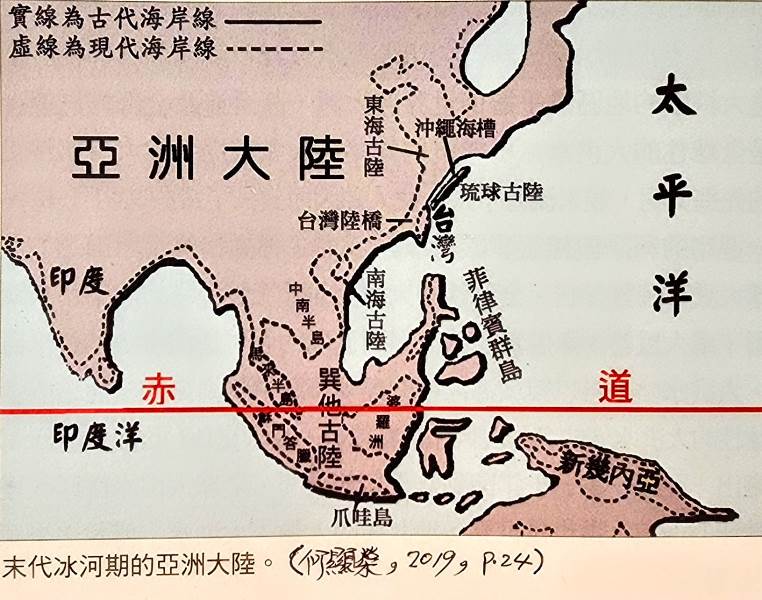

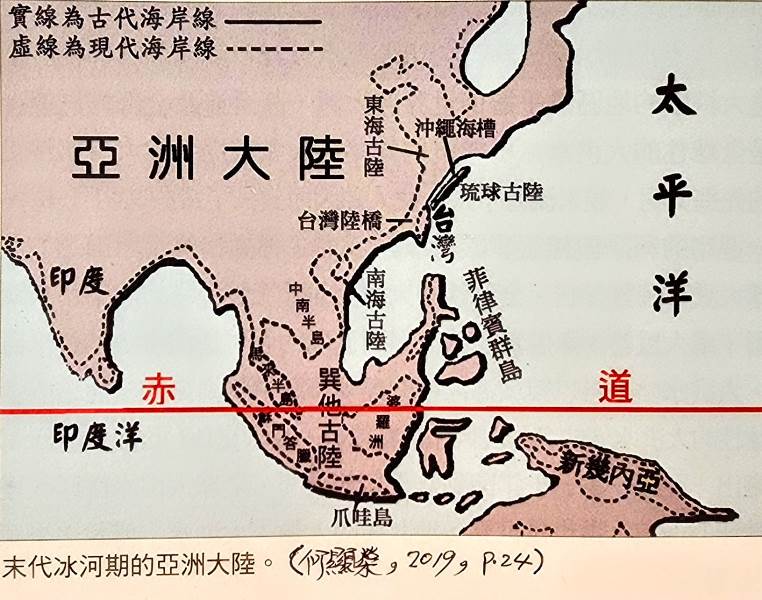

依現今科學、文獻所估,11萬年前至1萬年前之間是最近一次大冰期,臺灣各地的年均溫較今下降約10∼20˚C,變距如此之大,是因為配合地形、各局部區位差異所致;事實上,冰河時期必定有甚長的時程,氣溫比現今下降超過20˚C,因為臺灣迄今尚存已經臺灣化的高山植物,乃至赤道附近的熱帶林木,時空的壓縮,是跨越且超過緯度上的4千公里。以全括論證來看,不管哪次大冰河期,臺灣的玉山圓柏及高山植物或山林絕大部分的物種,都是在大冰期,經由臺灣陸橋、南海古陸(以及巽他古陸)、琉球古陸、東海古陸等陸域,來到臺灣者,或說海拔落差最大的溫寒高山物種,都是歷經冰河期的臺灣低地、今之海域,來到臺灣者。

而地理學、化石花粉研究者的粗估,上次冰河時期,臺灣的降雪線可能下降超過1千公尺;臺灣的平均氣溫可能下降了10˚C,事實上這兩個數據的誤(落)差達2倍左右,依據我對植群及物種的調查,以及整理文獻的比對,我認為沃姆大冰期期間,至少有很長時程,降雪線是在平地,埔里淺山都存在臺灣冷杉,更何況7萬5千年前,印尼蘇門答臘發生極大規模的火山爆發,形成第一代的多巴湖(Toba

lake)。

此次的火山爆發,被認為是全球已知「一次噴發的最大量」,其阻絕陽光、導致氣溫大降,有人還宣稱人類之所以穿上衣服,正是形成多巴湖的火山爆發所促成,讓原本的冰河期更加酷寒,熱帶的人種終於因此而穿上衣服。

後來,約3萬年前,多巴湖火山口發生較小規模的爆發,在舊火山口裡面,建立的第二個火山口。我曾經整理多巴湖的故事,也收集多巴湖鄰近地區1萬8千5百年來,從溫帶林到熱帶林的變遷,其氣候開始暖化於約8,000∼9,000年前(陳玉峯,2010,《前進雨林》,164—195頁,前衛出版社)。

而大冰河時期,多巴湖所在的蘇門答臘、爪哇、婆羅洲、菲律賓群島等、馬來半島及中南半島等,是全然陸連的所謂「巽他古陸」。且從中南半島向北,連接南海古陸、中國與臺灣、東海古陸、沖繩海槽、日本等,皆是陸域相連。

然而,永遠震盪而不確定性的變遷,各種間接性、地區性的數據甚為歧異。我對歷來、各遠近相關於臺灣的直接、間接型研究報告,苦惱於難以拉到可信賴間距下的,可以客觀比較或作為論述的嚴謹數據!舉個簡單的例子,上次大冰期「結束」以降,臺灣海峽或環島海平面是在何時,形成「今之」海平面?何時「臺灣陸橋」不再允許中南半島、南亞、中國、東喜馬拉雅山系,或日本、琉球等龐雜生物來到臺灣?而形成生物性島嶼的隔離機制?

我看過種種文獻報告、請教過特定專業或各不同行業達人等:⑴有人斬釘斷鐵說大冰期於12,000年前結束,當時,海平面已上升120公尺,形成如今水平;⑵有人認為18,000年前,海平面較今低了130公尺,之後增溫而海平面上升,大約6千年前達到現今海平面;⑶有人以麋角珊瑚的C-14定年,作出18,000年來,海平面上升120公尺的Sigma曲線,其中,上升速率最快速者,約在12,000年前至7千年前,而6千年前的海平面應該較現今低下超過10公尺。

而我在青年時期研讀氣候、古植物(包括孢粉分析),綜合如下:8千年來是地球氣候及生界相對最為穩定的時期,身處變數無窮,且沒有定律(laws)的生命科學領域,我從事植被生態的調查研究,從來都是「後驗式累積法」。

臺灣自然史泛指最後一次大冰期之前者,已經整理在拙作《臺灣自然史•臺灣植被誌(第一卷):總論及植被帶概論》,1995。以下,概括陳述最後沃姆冰期之後,影響現今植被的內容。

十幾萬年的大冰河期期間,發生了多次的宇宙或地球大事件,例如:多巴湖的火山大爆發等。然而,我推測全臺灣是以溫帶針闊葉混生林或鑲嵌演替、演化為主體,也在大約1萬8千年前以降,氣溫回升,海平面上漲,植被帶朝海拔較高處發展,也分化出更多樣的社會。然而,如果要明確說出降雪線、終年冰封帶、高山植物帶變遷的數據或「真相」,似乎永不可得。吾人得以判斷者,目前只是不完整、片面的化石孢粉等而已,加上太多的、其他的環境數據及推論。

過往,我在寫臺灣植被誌的萬端難題之一,例如我所認定的,晚近才由東南亞赤道附近,經冰河期陸連結束前來到臺灣的茄苳,由於若氣候太冷,則茄苳最可能無法北上來臺;若氣候暖化、茄苳可北上,但必須在海平面上升到茄苳可陸域來台之前,或允許動物、飛羽等傳播來臺,且成功拓殖。我估計茄苳夥同臺灣的熱帶元素,可能是在1萬8千年前至8千年前期間,趕在陸橋消失前來到臺灣,也在此等時程,接受颱風等環境壓力下,發展成為現今的存在。

大冰期的尾端,因為小彗星撞地球,另掀起11,600∼11,100年前的「新仙女木小冰期」,這類數百至上千年的小冰期,不管成因為何,對於像我這樣的植群(被)生態研究者而言,小冰期如同地母美麗的「情緒勒索」,因為數百不及千年的小冷凍時程,通常撼動不了溫帶針葉樹動輒千年的壽命暨其世代空間的顯著變化,但也不能說沒有影響,對於一年生、多年生草本的影響甚為顯著;且震盪的幅度極大:大冰期及其間冰期的海拔分佈落差是可以超過3∼4千公尺;小冰期的來去,對草本可以有1千至2千5百公尺的空間變化,對臺灣低海拔闊葉林的影響也是甚為重大。透過大約120年來的文獻及我個人的記錄、經驗,可以獲致留給後世驗證的若干見解,例如:2021∼2023年我在東南區櫟林生態的諸多詮釋,我認為東南及中西部櫟林,乃至全臺灣海拔約2,200公尺以下的闊葉林,取決於沃姆大冰期所左右。而多次小冰期擔任了「搗蛋」、「攪混」的角色,呈現了亞熱帶樟科林反而跑上殼斗科櫟林的上方!

我無從敘述「新仙女木小冰期」的影響,也不認為孢粉分析能夠提供細緻的結果,只能以1350∼1850年最近一次小冰期,以及自1970年之後的暖化變遷作說明的引證。

過往我估算1350∼1850年這5百年的小冰期,平均年均氣溫「較今」低了1∼1.2˚C,理論上植被帶、植物分佈有一較今海拔低了200∼250公尺的可能性。

就在這5百年小冰期期間,1683年嘉義平地的記錄,一次降雪厚度約5公分;臺灣各地零星記錄的平地降雪另如1788年、1815年等,1815年可能受到印尼坦博拉(Tambora)火山爆發的影響,《苗栗縣志》說冬12月雨雪,冰堅寸餘。

小冰期期間,西風、東北季風帶來了蒙古戈壁的土砂沉積在臺灣各地,而在高地,例如大、小鬼湖的沉積,可以獲致完整的證據與定年。

這次小冰期結束的1850年,東臺灣的成功海岸,受到一次海嘯的襲擊。1850∼1990年期間,臺灣平均氣溫升高了大約1∼1.2˚C。

雖然小冰期號稱在1850年結束,氣溫升高或所謂暖化,一向是在上上下下震盪中進行。1892∼1893年的冬天,竹東有記錄大雪連下3天,而1854年4月20日,英國人R.

Fortune在淡水採集植物,揭開臺灣植物研究的序幕。

小冰期結束到日本人統治臺灣的,大約半個世紀,透過外籍人士們(1857∼1859年C./Wilford(英);1857、1861∼1866年R./Swinhoe(英);1864年Richard/Oldham(英);1865年W./Gregory(英)、Arnold/Scheltilig(德);1873年R./W./Campbell(英);1874年J./B./Steere(美)、栗田萬次郎(日);1881∼1883年,T.

Watters(英);1882年W./Hancock(英);1884年C./Ford(英);1888、1889年G.

Playfair(英);1893、1894年A./Henry(英)等等)的採集品,乃至日據時代豐富的各地調查記錄,留下了小冰期對臺灣植物分佈的一些影響的側面記錄。這些影響繼氣溫仍然不時上下震盪而藕斷絲連,而整體趨勢當然是愈發淡薄或消失;但是,即令在全面土地開發百年後的現在,例如通霄台地孑遺十餘種珍稀物種、全臺各個山頭小區不時瞧見中、高海拔物種的零星散佈,為時、空、生命的境遇,留下神蹟似的傳奇。

我不知道我何時才明確形成時空、物種、社會、生界的流變史觀,在我之前似乎沒有如此研究的鼓吹或報告。而我大約在1980年前後,即已受到臺北近郊石碇皇帝殿的臺灣馬醉木的刺激,開始思考此等現象與議題;1983年我調查合歡山區石門山下的臺灣冷杉、臺灣鐵杉交會帶,以樣區中臺灣冷杉的小樹至小苗的死亡率大於出生率、臺灣鐵杉則出生率大於死亡率,首度證明暖化正驅使臺灣植群、植被帶往上遷徙中。

而4、50年間,在任何地區調查植群時,我總愛在山巔絕稜,看看有沒有孑遺、殘留上次小冰期、冰河期的物種,其中,例如1997年9月6日,我與楊國禎、王俊能上到北大武山頂,而北大武山頂標高3,090公尺,它的臺灣鐵杉族群已經從大約1.8∼1.2萬年來,與臺灣其他地區的鐵杉產生了生殖隔離(無法全然確定),形態上略有小變異。有人認為可以成立「大武鐵杉」型或變種;我則認為形態變異及時空尚不足以顯著展現。然而,北大武山的臺灣冷杉林(帶)在1.8∼1.2萬年來卻已經完全被淘汰、滅絕,毫無疑問,沃姆冰期期間,冷杉林應該是滿山徧野全是,但是這近1.5萬年來的增溫,加上卑南主山以南,至60公里直線距離外的北大武山之間,正是臺灣中央山脈崩塌速率及程度最劇烈的地區,本來地體即已陷落了1∼2千公尺,大小鬼湖地帶形成中央山脈與大武山塊的生殖隔離機制,小冰期無能讓鐵杉連結南北基因的交流,更無法讓中部現今分佈於3,000∼3,500公尺的臺灣冷杉,由中部遷徙至大武山系。因而北大武山老早脫離了冷杉林帶,更不用說在冷杉林帶之上的玉山圓柏及高山植物,根本就不可能存在呀?!

在我尚未登上北大武山頂之前,我已萌生念頭,我一定要在山頂找出高山植被帶的孑遺!我們登上北大武山頂後,立即調查一樣區,也就是人為破壞後,次生演替為樹高5公尺以下的灌叢「臺灣刺柏—臺灣(或大武)鐵杉—厚葉柃木開放型社會」,而其草本層以玉山箭竹佔優勢,直接表明北大武山頂是個風化為老年期的地形,難怪高山冰寒物種很容易被淘汰,因為土壤化之後,玉山箭竹無性繁殖密密麻麻覆蓋,遮阻陽光,高山物種無法生存使然。

在這個10×10平方公尺的山頂,又備受登山客踐踏的樣區中,屬於高山植物的物種只有曲芒髮草、玉山水苦賈、羊茅、山薰香、玉山剪股穎、劉氏薹等。

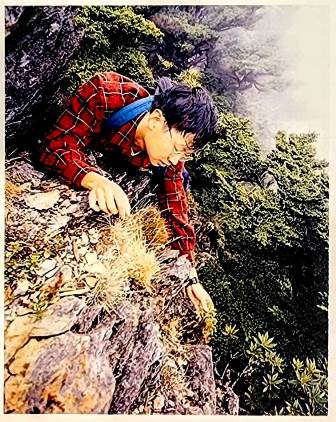

然後,我開始找尋我心目中應該存在的玉山圓柏。我探頭懸崖邊,馬上找到懸崖岩塊下方約1公尺處的一株玉山圓柏,旁側是森氏杜鵑(不是玉山杜鵑);其下方,另有株高約60公分的玉山圓柏。

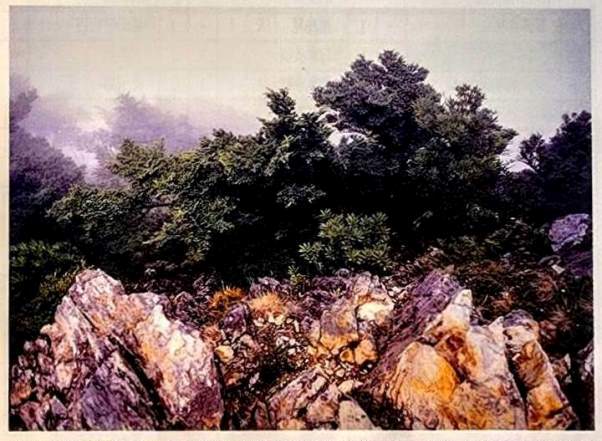

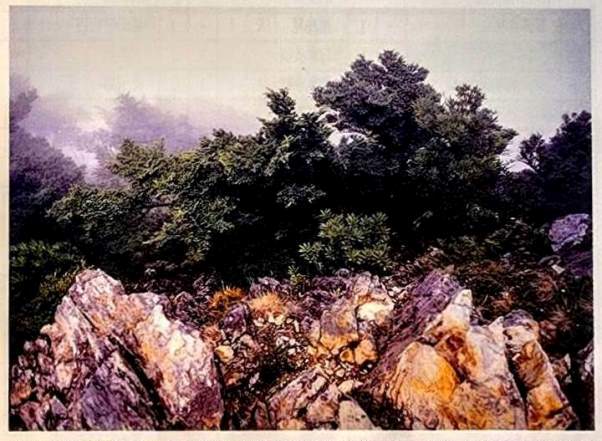

▲北大武山頂的灌叢社會以臺灣刺柏及鐵杉小樹為主體,其為人為干擾後的破碎林分。

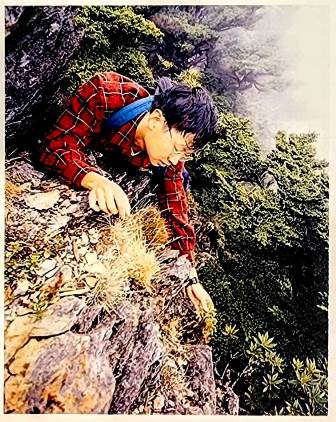

▲北大武山頂岩塊下方約1公尺處,存有1株玉山圓柏苗木(王俊能君手撫植物),且下方尚見有高約60公分的圓柏,前方禾草即羊茅,雙子葉植物即玉山水苦賈等。此殘存高山植物可視為冰河孑遺,亦可懷疑為鳥類傳播者,筆者傾向視同上次冰河期殘留者。

1992年我在火炎山不經意踢落一顆卵石,卵石下墜,經一次、二次、三次……碰撞,引發轟隆土石陣墜谷,我當下領悟馬尾松族群自上次冰河期、小冰期之後,如何配合火燒、地震的週期、非週期的更新,且恰好從無發生斷代或滅絕現象,才可能在低地、丘陵,孑遺一旅曠古神蹟。同年,我首度調查大坑頭嵙山,海拔859公尺以下的山頂、稜線,孑遺有現今大多只存在海拔2,500公尺以上的高地草原、灌叢的臺灣馬醉木、高山芒、巒大蕨、紅毛杜鵑、臺灣二葉松等等高地物種,以及中海拔檜木林帶的元素如:笑靨花、三葉茀蕨等內山嬌客;也「離譜地」滲雜稀有的海岸小喬木降真香,直把海拔3千公尺至海岸的元素,壓縮在大坑窄窄一帶的黑山橫排稜頂處。

如此美妙的史詩、歌劇,一開始我只懂得欣賞個別物種族群,還不懂得大坑山稜頂及頂下至近中坡段,由柯(子彈石櫟)及圓果青剛櫟接連組成的櫟林,是否是臺灣在冰河期、小冰期的一個林型,直到2021、2022年,我在臺東達仁鄉海拔6百餘公尺的,老齡期山稜發現同樣的組合、同樣的小冰河期最後的孑遺,相隔3、40年,在東南隅小山上,剎那的破時空靈動,把我拉進萬年時空的廊道,「目睹」林海滄桑、兆兆億億生靈流轉、生生滅滅而整體無生無滅,只是大化流轉。

我明確了悟、感受大坑及東南區山頂稜線共同擁有暖溫帶櫟林型:「柯—圓果青剛櫟社會」,在小冰期結束,1850年之後,殘存迄今,最後的東南小區及中西部,兩小區自然史的活見證。

一輩子寫在報告中的諸多靈會、實證,似乎形同落葉,因而長期下來,我寫報告就是向虛空交代,也對世間的形式主義及自圓其說,厭離,遑論如今。

青壯年代我自詡,百餘年臺灣植被(物)生態在千禧年之前的報告,後人不用再搜尋或回溯,只消看我的《臺灣植被誌》及科普散文,不料迄今,自己也遺留下龐雜有意義的內涵卻看不到有啥未來性的貢獻,我真的只是寫給臺灣山林生靈看的,而我們頻頻靈動交會,文字算是我個人的自我解嘲或生活流年的交代?

英國人卜萊士(Price)1912年採集阿里山林鐵全線,當時鐵路已開鑿而尚未通車,他在大塔山到松山的稜線上,記錄、見證了玉山杜鵑的存在;我在1981、1982年證實玉山杜鵑在阿里山山脈完全消失、滅絕,改以森氏杜鵑代替。

1912年2月12日,卜萊士採集、記錄竹崎(海拔127公尺)即存有臺灣八角金盤(今之檜木林帶典型的物種),2022年,相隔110年後,我沿著卜萊士採集的阿里山林鐵全線,全程分段一步一腳印調查登錄植物,8月29日,在林鐵36.95K,第32號橋樑上,登錄溪谷中,海拔約1,070公尺的一株臺灣八角金盤,110年來,生長海拔上遷943公尺!

卜萊士1912年繼阿里山脈之後,他上玉山。他登錄了玉山前峯頂的玉山圓柏族群。然而,1985年我調查後,確定其滅絕。我在1981年11月中旬首度調查玉山,登錄玉山圓柏分佈的最低處在大削壁(里程6.7K,海拔約3,173公尺)。後來我都有比較其生長及演替狀態。

2016年11月,我與公共電視柯金源導演等,上雪山及翠池接受訪談、解說與勘調,翠池地區原本是玉山圓柏族群的分佈地,已遭遇臺灣冷杉上遷、搶地盤的入侵壓力。我在現地估算3∼40株臺灣冷杉小樹族群;因為臺灣冷杉主榦每年只長一節一輪輪生枝條,其小樹我只要算出幾輪加1,便是其樹齡。我算出那批臺灣冷杉的樹齡介於10∼30年生,也就是說,翠池下方的臺灣冷杉林在1980年代下半葉開始仰攻,以苗木入侵玉山圓柏原領域,此即高山植被帶暖化的現象之一。我曾經宣佈:1990年是臺灣生界及氣候環境現象的分水嶺。

然而,臺灣冷杉的上遷並不能代表氣候暖化後的上遷效應,因為臺灣冷杉的基因表現型,足以分佈到臺灣地理條件的海拔約4,500公尺以上,是因為臺灣高地脊稜的裸岩不利於冷杉的拓殖,且不時裂解而形成不斷下滑的碎石坡,加上冷杉的毬果落實時,通常傳播的範圍多在以其樹高度為半徑,所畫出的圓弧範圍內,從而形成其拓殖只沿著林緣推移,其可推算出冷杉林緣每年可朝高地草原推進的速率。以合歡山區的估算,每年約18公分。但是,若再遭遇火燒,端視火燒範圍而退縮。

2019年7、8月間,我們重上玉山調查比對自1981年我記錄以來的變遷,我大致上已書寫在《唯我玉山(上)、(中)、(下)》(2022年),在此只以常識性尋常話說明一、二。

從塔塔加鞍部上行的玉山步道,就以里程0∼1.5K的段落為例,1981∼1986年未曾存在,而2019年已由低海拔上遷、入據者有27種。而所有物種當中,可明確判斷正在顯著向上遷徙者有35

%。

我的經驗及數據依據顯示,塔塔加暨其以上高海拔山區,自從進入21世紀迄今,可謂已經進入「變遷中物種多樣性的高峯期」,也就是原有者尚未消退或少量消失,而新來者眾,進入了地盤劇烈競合的混亂或調整的時期。

一些「誇張的」數據,簡約換算比喻者:臺語叫做「鹹酸仔草」的黃花酢醬草,原本是平地雜草,2019年已上躋至海拔2,850公尺,可以大約說,平均每年向上爬山了50公尺;而近世外來入侵種的野茼蒿,則爬上了排雲山莊門口,換算得每年上遷海拔80公尺!

這樣的播遷速率事實上並非普徧性的現象,是因為登山步道上,絡繹不絕的登山客,以及各類型工程施工等,人為無意間攜帶植物種實的傳播。而且,有些物種的出現,只是因應特定高溫月份的短暫存在,或即暫時性、偶發性的特例或狀況,研究或調查者必須有充分的經驗去分辨,更該瞭解如何分辨。

反之,高海拔物種藉助低海拔的低溫月份或季節,短期存在於低海拔地區的狀況也會出現,例如2022年4月16日,我們在西都驕溪溪床(枋山溪上游),海拔約225公尺,地當(N22.315529;E120.749189)的樣區,以及海拔更低的溪床上,出現了中海拔物種的琉璃草、波葉山螞蝗等;東臺立霧溪下游近平地的潮濕半岩生環境,自日據時代迄今,多會看見3千公尺以上的梅花草,而東臺是因為東北季風或寒流的效應,因而在平地、低地,偶而也可看見高地物種的漂遊。

▲2022年4月16日下午3時54分在西都驕溪溪床,海拔約2百公尺拍攝的,開花中的琉璃草。

畢竟溪流、河床上,因重力、水流等因素,必然充斥各種海拔帶物種的種實、孢子。無論如何,在暖化大趨勢之下,上行(遷)的例外,必也較下行(遷)的偶然,機會較多。

一或二年生,甚至多年生草本,或一大堆陽性雜草、灌木,本來就是植物吉普賽,永遠在流浪中綿延續命,不管暖化、冷化、上下震盪,永遠只是尺度範疇的問題而已。人們普徧有個錯覺,誤以為平衡是種生命或生活的穩態;其實,平衡毋寧是種勢能的傾向,只要是生命,永遠都是快速流變的過程。

▲西都驕溪床(2022.4.16),以及記憶中的水景。

再再強調一次,沒什麼「永續」、沒什麼追求「平衡」、沒什麼穩態。一切是字眼、概念、錯覺、誤會或詐術的不同形容詞。

臺灣海岸暖化的遷變

至於歷來我常強調的,暖化影響臺灣在最短時程看出最大改變的兩大極端區,一在高山;一在海岸。

海岸的變遷不只「驚濤駭浪」,而大家視若無睹或司空見慣、麻木不仁久矣。

1978年我正式採集、調查海岸植物(被),2006、2007年環島千餘公里全線調查海岸植群一次。2007年4月9日我舉行記者會,公佈海岸植物在暖化作用下,以西部海岸指標物種為例,大約30年間,由南向北遷移了50∼70公里,有些植物則超過80公里。理論上北遷1公里,相當於海拔上遷1公尺;但是,這些都是理性的夢幻。

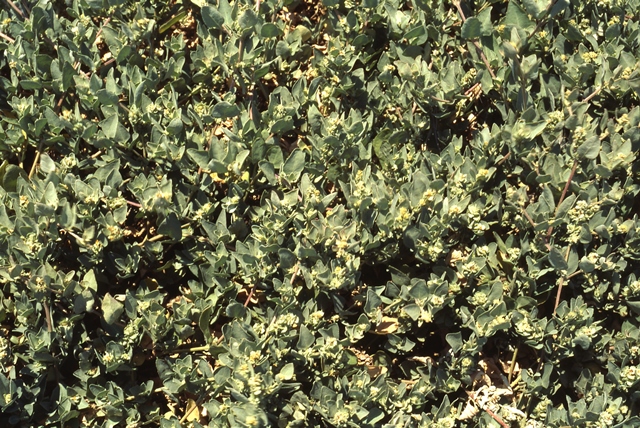

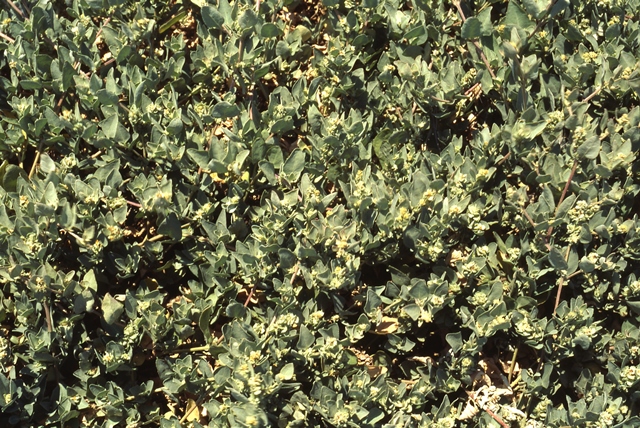

我在17年前公告的海岸指標物種中,30年北進50公里者例如馬氏濱藜、海馬齒;北進60公里者如鹽地鼠尾栗;北進70公里者如扁稈藨草(也就是雲林莞草)。

▲北進海岸指標植物之一的馬氏濱藜族群(2004.5.17;大甲)

▲馬氏濱藜(2004.5.11;大安溪出海口)

▲海馬齒(1984.8.8;龍坑)

▲雲林莞草社會(2001.6.4;高美濕地)

2017、2018年我再補充調查新竹地區海岸等,2023年出版了臺灣植被誌第七卷《海岸植被誌(上)、(下)》,可資後人對照往後之變遷。

我在山林之所見、所感、所思,打個比喻,定點架好相機,同一山林畫面,每個月拍攝一張照片,每年拍一張、每10年拍一張、每百年拍一張、每千年拍一張、每萬年拍一張……,然後,幾分鐘內把這些照片連續播放出來,大概就是我在山林中之「所見」;不是單一畫面,而是包括每一物種、每種社會或植群的變遷。

我的腦海,意識的動態影像庫,似乎類似如是的自然生靈史詩在穿梭!

(2024.5.3)

|