|

◎97.5.3妙心寺成長教育講座

全球暖化時代的省思與行動(下)

主講:葉欣誠教授 整理:妙心寫作讀書會

五、高爾「不願面對的真相」在臺灣

在臺灣,全球暖化的議題大概最近二、三年來才比較受到重視,尤其是在美國前副總統高爾「不願面對的真相」登高一呼以後。高爾的「不願面對的真相」在臺灣上映時,反應還很冷淡;但同一時間,這個片子在美國、歐洲卻引起非常大的回響。等到這個片子得了2006年奧斯卡金像獎最佳紀錄片以後,臺灣人就爭先去看,這個就是臺灣社會很奇怪的反應。當時很多人在影劇版上看到了全球暖化的現象,覺得全球暖化好像是一個東西;有些人在政治版上看到又好像覺得不是東西,這個在臺灣的發展是非常特殊的。在之前,大部分的臺灣人對這方面是不太了解或不太關心的,最近突然變得很關心,這中間有很多的因素。尤其一些重視全球暖化問題的國際知名雜誌,經常以此議題當封面故事,也多少引起臺灣在這方面的關心。例如:

(一)當地球愈來愈暖

這是2004年9月《國家地理雜誌》的封面故事。在全球正視及面對「全球暖化真相」的同時,臺灣未來也將無可避免地面臨不同大小程度的環境影響。因此,我們應持續、長期地做好節能減碳措施,並隨時關注氣候變遷所帶來的衝擊。

(二)京都議定書干臺灣何事

這是2005年5月《大地地理雜誌》的封面標題。為什麼下這個標題?因為2005年2月16日「京都議定書」生效的那一天,臺北辦了一個公聽會,有些教授、立委去參加了,但一般人沒有什麼樣的反應,也就是說臺灣整個社會對這件事情滿冷淡的,主要原因是大部分臺灣人認為「京都議定書」和臺灣是沒有關係的。因為我們不是聯合國的會員國,所以「京都議定書」討論的全球暖化議題和臺灣無關。這種想法是很可笑的,難道臺灣不是聯合國的會員國,臺灣就不會暖化?全球暖化,大家都受到影響,尤其和我們貿易往來的國家絕大多數都是聯合國的會員國,他們都接受「京都議定書」的管制,所以那個影響是全面性的。

(三)Be Worried. Be VeryWorried.

2006年4月《時代週刊》以一隻北極熊當封面故事,呼籲全球「Be

Worried. Be Very Worried.」(不但要擔心而且要非常擔心)。其內容提到溫度上升、冰山融化、海平面上升、聖嬰現象、極端氣候、洋流減弱等暖化現象,引起臺灣關注。

(四)低碳能源

2006年10月《科學人雜誌》就談到低碳能源,當時提出來時,很多臺灣人都不太曉得什麼叫做「低碳」?現在講久了,大家比較有概念。

(五)澳洲金黃青蛙絕種了

2006年10月《新聞週刊》用它來當封面,因為金黃青蛙很重要,牠們是生態學研究上的重要元素,不僅一般的人覺得牠很可愛,重要的是牠是非常重要的青蛙。幾個月之前牠還活跳跳的,如今突然不見了!而且還被宣布絕種了。相信在全球暖化的過程中,牠們不是第一個犧牲者,而且也不會是最後一個。

(六)臺灣面對全球暖化

2007年4月臺灣終於有了本土的雜誌──《天下雜誌》開始去把臺灣對節能減碳的問題拿出來談。過去我們都看到全世界的資料、外國的資料,但是臺灣的資料很少,這其中提到「臺北101豎立在臺北湖的水面」,這就是說以後海平面上升,臺北就變成臺北湖了,臺南也可能滅頂,高雄只剩壽山,其他地方都在水裡。現在臺灣開始有雜誌來談這些事情了,這是重要的里程碑。同一個月(2007年4月)《商業周刊》和臺灣的企業界座談,座談中直接以「全球暖化燒掉你的錢」為標題,這樣比較震撼,比較會引起企業界重視;其實要傳達的是全球暖化造成的影響是全面性的。

(七)美金包著玉米

連續三年的4 月,《時代週刊》都以這一議題當封面,今年(2008)亦然。玉米在國際巿場的價格光2007年就漲了四倍,因為玉米被用來做酒精,變成酒精氣油以致供需失衡。美國人的大車加一次酒精氣油所需要的玉米,足夠一個墨西哥人吃一年。過去,窮人只要跟其他的人搶食物,現在窮人必須跟車子搶食物,情勢發展非常可怕「The

Clean Energy

Myth.」就是說當一件我們認為對的事情,其實它是不對的,這叫做迷思。所以用玉米來做酒精它到底是「金錢遊戲」還是所謂的「節能減碳」,近來愈來愈多人在檢討這件事情。所謂生質燃料到底生質不生質?環保不環保?但它已經造成了很大的問題,連美國人都出來抗議,因為玉米過去是農產品,現在是能源作物,身價是不一樣的;雖然美國人不吃玉米,但美國人養的豬買不到玉米來當飼料,所有的玉米都去作酒精了。但對墨西哥人來講,他們的主食是玉米,可是玉米賣到美國去價錢比較高,賣到巿場去價錢比較低,所以墨西哥人就要用更高的價錢去買玉米,已造成生活問題。

六、臺灣不願面對的真相

(一)我們的排放現況與趨勢

全世界有關二氧化碳排放量的統計資料,如下表:

|

國家 |

排放量(百萬噸) |

排放比例(%) |

|

美國 |

5718.3 |

23.9 |

|

中國大陸 |

3176.1 |

13 |

|

俄羅斯 |

1524.2 |

6.38 |

|

日本 |

1184.3 |

4.96 |

|

印度 |

960.6 |

4.02 |

|

德國 |

820.1 |

3.43 |

|

英國 |

552 |

2.31 |

|

加拿大 |

515 |

2.16 |

|

韓國 |

444.5 |

1.86 |

|

義大利 |

427.2 |

1.79 |

|

臺灣 |

217.3 |

0.91 |

2004年的資料,美國的排放量占全世界的四分之一左右,當年的中國大陸占13%,大概是美國的一半;但是2006年至2007年中,有很多國家的資料顯示目前第一名大概是中國大陸。臺灣大概占全世界的1%,但臺灣很小,所以1%的排放量其實是非常的高。

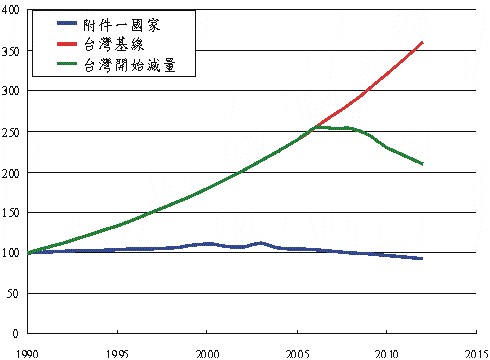

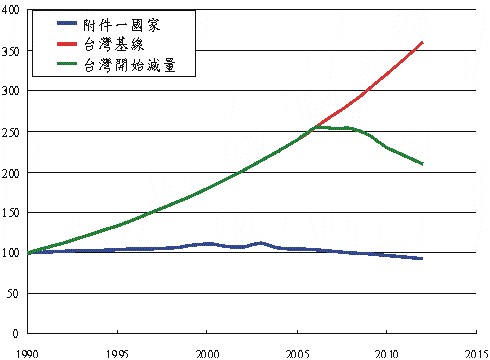

如果我們把全球1990年的排放量當成百分之百的話,京都議定書中附件一國家減量變化曲線見下表。

如果它符合了2008年至2012年,必須比1990年平均再減5.2%的話,就是底下這條藍線1。美國到2008年為止二氧化碳排放量與1990年比較,上升了20%。若把1990年臺灣的排放量也當成一百的話(這一張圖是在2006年畫的),如果我們開始減量,也許可以慢慢降下來(見綠線3),如果不減量就依照這個趨勢繼續上去(見紅線2)。今年是2008年,事實上臺灣的曲線是上升的,到今年為止和1990年比較,剛好增加了200%,也就是說我們增加的比率,是美國的十倍,我們每年增加幅度約6%,全世界第一名。臺灣在這方面有好多第一名,如:自1990年至2003年,排放量增加為原來的2.15倍;自1988年至2005年,「人均二氧化碳排放量」由5公噸急速增加為12公噸,都是全世界第一名。

以高雄市為例,「人均二氧化碳排放量」每人每年約34.7公噸,是全世界百萬人口第一名;第二名的澳洲莫爾本只有16公噸,高雄市是莫爾本的二倍多。為什麼高雄市那麼多?因為僅僅中鋼一家公司排放量即約占全國的8%。中鋼的排放量大概占全世界的千分之一,也就是一千家中鋼公司加起來等於一個地球排放量,所以各位知道臺灣有超級威力在這個地方,我們應該認真考慮我們是不是真的需要做這樣的事情?臺灣沒有產鐵礦也沒有產煤礦,我們從外國買鐵礦、煤礦進來臺灣燒,燒出來的鋼再外銷,把臺灣當作一個焚化爐,廢氣全留在臺灣,把所有的排放量算在臺灣的頭上。我們可以不要做這種事情,直接向外國買鋼鐵就好;雖然這有很多考量,但大家要知道這東西威力之大。王永慶的台塑鋼鐵廠,如果再環評通過讓他蓋的話,臺灣的年度排放量會變成原來的150%,關燈關10億個小時都不夠。其實,我們關燈1小時沒什麼實質意義,像現在是春末夏初的季節,中午又是我們的離峰時間,這時刻關燈其實是沒有辦法省總電量,若是炎夏中午才有意義,就是夏天中午把冷氣關掉才有意義。

此外,2007年11月國際組織公布了「臺中火力發電廠:全世界碳排放最高的電廠;麥寮火力發電廠也名列第六名。」我們第一名是前十名的好多倍,所以臺灣很有名;雖然我們不是聯合國會員國,但是壞的事情都被公布出來了,公布這些數據時,沒有人管臺灣是不是會員國。

(二)京都議定書對我們的影響

京都議定書對我們的影響很大。我們雖然不是簽署國,但是我們逃避不了貿易制裁。現在歐美國家以溫室氣體排放為核心問題,進行貿易制裁已進入準備階段,顯示溫室氣體盤查跟減量的整件事情是非常重要的。到時候突然有一天公布這個數字,如果你的排放量超過標準很大,你根本接不到訂單,就算你降價求售也無用;我們終究是地球的一份子,當全球氣候變化時,臺灣無法自外於地球。臺灣在過去100年來的氣溫上升幅度,是全世界平均的2~3倍!全世界增加0.8度,我們增加了1.4度,滿多的。當全世界運用國際政治與經貿關係進行溫室效應氣體減量時,臺灣沒有逃避空間;因為我們主要的貿易對象都是聯合國會員國,而且很多都是附件一國家,如果我們不滿足他們的要求,他們會拒絕和我們繼續貿易。

(三)海平面上升後會減少臺灣邦交國的數目

我們的邦交國大約有三分之一是類似吐瓦魯的國家。吐瓦魯於1978年10月1日獨立,1979年成為我國的邦交國。該國僅比海平面高4.5公尺,近年常遭到海水淹沒,是全世界公認因海平面上升,以致第一個將消失的國家;2002年向外國求援,紐西蘭政府已經收留了全國人口一萬一千人中的一千餘人。預計50年之後將沉入海底,我們就少了一個邦交國。我們的邦交國中大概有七、八個是屬於這一類,未來將一個一個在海平面消失。

而臺灣自己呢?未來如果海平面不斷的上升達6公尺以上,各位知道臺灣哪一個城巿將第一個消失?海平面上升,第一波臺南巿就消失了,高雄巿稍微北邊的地方還在,但臨海的地方也淹沒了。到了上升15公尺,臺南北邊還剩一點點,到了35公尺,臺南已經看不見,高雄只剩下一個壽山,臺北也不見了,只有臺中巿是完整的,臺灣除了南投縣以外,其他縣巿都受到影響。

七、臺灣已為地球做了什麼?

探討到這裡,我們不禁要問:「我們該為地球做什麼?」臺灣自1992年已開始做了很多事情。首先,1992年成立「全球氣候變遷工作小組」。1998年,召開第一次全國能源會議,由當時的行政院副院長劉兆玄主持,擬定了全國減量的目標,兩年後政黨輪替就無疾而終了。2003年,陳水扁總統宣布:2003年是臺灣的永續元年!今年(2008)應該永續6年了,但後來也沒有再去做那件事情。2004年,制訂「溫室氣體自願減量方案」。2005年,召開第二次全國能源會議,但是對於1998年討論的溫室減量問題,完全沒提也沒有列入議程,沒有任何的減量期程與目標值,頗受當時學界與環保界的非議。2006年,「溫室氣體減量法」草案雖由行政院會通過,但還是沒有任何明確的期程與目標值。2007年5月7日,立法院審議「溫室氣體減量法」,由王塗發、王榮璋委員提案,納入期程與目標,明訂2025年到2030年回到2005年排放量的減量目標。當時的立法院分成二派,一派贊成納入,另外一派反對;反對的主要是產業界代表,以中鋼為首,理由都是「拚經濟」,只要違反了「拚經濟」統統不行。經建部門和環保部門的立場壁壘分明,問題還是無解。2007年12月7日,行政院首度畫出二氧化碳減量目標基準線,以2000年為基準年,目標達成年為2025年,作為我國溫室氣體減量目標與期程的努力標竿方向,據此研擬減量的有效方法與策略;也就是說,未來CO2排放量將由3.7億噸大幅減量至2.14億噸。由於立法院尚未通過「溫室氣體減量法」草案,又因立法院法案審查「屆期不連續」慣例,下一屆立委選出後,法案必須再重新送立法院審查。在法案未三讀通過前,專責管理辦公室對要求各產業溫室氣體減量工作沒有強制性,但仍會加強輔導。因此,2008年1月,行政院環境保護署成立「溫室氣體減量管理辦公室」,專責協調各部門溫室氣體減量相關事宜。

八、臺灣今後努力的目標

嚴長壽先生說過:「態度決定高度,高度決定命運。」其實很多人也講過類似的話;今天面對地球暖化的問題,在臺灣也可這麼說:「態度決定溫度,溫度決定命運。」你用不一樣的態度來面對同樣的問題,得到的結果是不一樣的。不可否認的,今天開始嚴格執行溫室氣體減量,可能短期之內衝擊到經濟發展,但是長期而言對經濟發展絕對是有利的。因為其他國家,尤其是附件一國家從1992年開始做,做到現在已經16年了,他們已經轉型成功了,但是我們呢?還要再煉鋼,還在做很多高排放的事嗎?

因此,今後臺灣在善盡地球公民的一分責任下,必須從以下幾個面向努力,不論政府部門、立法機關或學校、社區乃至環保團體或個人都應能有所體認,不能自外於地球村的共同命運。

(一)中央研訂減碳目標,善用市場機制

加速「溫室氣體減量法」立法通過。在國際協商共識未達成以前,先行規劃推動全國的CO2排放減量,於2016年至2020年間回到2008年排放量;於2025年回到2000年排放量;2050年回到2000年排放量的50%,作為減量目標。中央政府據此制定國家永續發展政策綱領以做到:坽建立公平有效率及開放的能源市場,使能源市場逐步自由化。夌規劃碳權交易,鼓勵企業於國內外應用造林、植草及其他減碳措施,降低減碳成本。奅促進能源多元化,提高低碳能源比重,發電策略積極朝低碳能源超過50%方向推動。

(二)以「地方永續發展」為目標,實踐京都議定書精神

以建設生態城市為願景;以達成節約能源、降低排放為目標;以加速推動溫室氣體減量為策略;以落實溫室氣體減量行動計畫為方案,來實踐京都議定書的精神。以臺北巿為例:去年到今年很多不同層級單位都辦了「國際無車日」宣導活動。他們把道路封起來,不讓汽車跟機車進入,行政首長帶頭找一群人在裡面騎腳踏車,再找記者來拍攝,這個叫做「國際無車日」,有什麼意義?真正的國際無車日應該是混在車流裡,在正常的交通狀況下進行,那才是真正的日常生活,否則只是「公關活動」。公關活動不是不好,而是公關活動要有「政策作法」作為它的根本,你在「政策作法」之上搭配「公關活動」來讓大家更瞭解,不能只有「公關活動」而沒有「政策作法」,這是本末倒置的。我們應該做的是改善交通秩序,提供自行車的安全道路環境、加強交通公共建設、提供便宜便利的公共載具。臺灣機車太多是因為大眾捷運太不方便,在日本或是歐洲國家,通常出門辦事轉二趟車就到了,不用自己開車。

再舉另外一個例子──「關燈一小時,表揚減碳公司。」這活動唯一的意義就是代表政府重視全球暖化,鼓勵與呼籲民眾節約能源。關燈一小時這件事情,其實是一件好事,但這件事情不應該由政府來強制規定,應該由民間團體發起,號召大家來嚮應。比方「夏至關燈一小時」活動是荒野保護協會辦的,這是民間團體發起,號召大家一起來的。政府真正應做的是訂出國家與地方溫室氣體減量目標、調整產業結構、加強溫室氣體減量教育。政府不能只做公關活動,它的內涵要明確訂出來,我們的民眾才會瞭解,這才是重要的。

(三)做好全球暖化的環境教育

對於全球暖化的環境教育我們要加強並確實施教。只要我們想做,可以從附件一國家中得到很多經驗。打開「美國環保署的全球暖化兒童網頁

Global Warming Kids Site」你將發現,其實我們可以做的事情很多。

「英國University of East

Anglia的減碳計畫(Carbon

Reduction)中的學校行動計畫」內容說明:怎麼跟地方的小學結合,就是跟學校或一個社區結合。比如今天我們來這個地方,這裡就是一個社區,社區如果要進行減碳,要怎麼做?首先要有個「承諾」,村長、里長、市長要先承諾,然後巿民承諾,承諾我們要加入計畫,指派一個節約團隊,草擬節約能源政策。第二步驟就是「覺知」,我們要讓大家都知道這件事情,可以跟大家溝通,說明清楚。第三步驟就是「監測」,要訂出監測能源使用的策略並執行。第四步驟便是訂出「標的」,我們在什麼之前要達到什麼目標,大家都這樣做。第五步驟就是「行動」,第一階段做什麼,第二階段做什麼。最後步驟就是「展示」,要讓專家來審察,不是我們自己說好就好,要別人說你做得不錯來得比較客觀。

如果我們把自己當成一個巿民,參與這一行動要從「覺知」開始,知道溫室效應與全球變遷。接下來就要「瞭解」,光知道還不夠,要深入瞭解。再來就要建立「態度」,對此一相關事務有正向的態度。最後便是「行動」,對此一事務採取積極的因應行動。這些做法是有步驟的,而且是很完整的;我們不能光知道、光瞭解,若態度上覺得沒什麼關係,以致於沒有積極作為是不能有所成就的。

(四)個人的具體作法

我們個人怎麼做?在傳統文化思考模式裡,國民有應盡的義務就是政府要我們做什麼,我們就做什麼。其實,面對地球永續,我們可以跳脫此一思維,我們可以自己要求自己做什麼,因為每一個人都是世界公民;作為地球公民,我們可以決定自己要做什麼,才有利地球的永續發展。以下分兩點詳細說明:

1.最重要的基本原則──儉樸生活

儉樸生活有很多內涵,為了因應溫室效應與全球變遷,我們應使用耗能耗電量較低的產品,例如使用筆記型電腦比桌上型電腦省電很多;不購買不需要的產品,我們家裡大概有三分之一到二分之一的物品都不是需要的。此外,力行省電、省水、使用大眾捷運系統、減少垃圾量。減少垃圾量比資源回收重要太多了,我看過桃園八德、平鎮等幾個城巿,他們的資源回收率高達百分之四十幾而沾沾自喜。我當評鑑委員時就發現,這幾個城巿的資源回收率雖高,但他們的垃圾量也高得很,這代表這些城巿的居民極度不環保,可能每天都吃便當,製造一些便當盒;喝咖啡都是用紙杯,所以每天要製造一大堆垃圾出來;儘管回收得還不錯,但垃圾減量其實比資源回收重要。在儉樸生活上,我也要強調「個人身體環保化」的觀念──頭髮不留長、少至美容院、穿非石化產品之衣著、不購買非必要之衣物與飾物。

2.「食、衣、住、行」生活方面的具體作法

食──吃當地食物,少吃肉。吃素或吃肉關係著全球暖化的差距是非常大的,最少差十倍以上,因為一公斤動物性蛋白質(肉類)消耗水資源是植物性的數百倍。生產一公斤的馬鈴薯,需要500公升的水;生產一公斤的小麥,需要900公升的水;但生產一公斤的牛肉,需要消耗10萬公升的水(相當於100公噸)。生產一公斤的牛肉,在加拿大平均產生13公斤的二氧化碳。由於牛是反芻動物,有四個胃,食物在胃中進行厭氧消化而釋放大量的甲烷,一單位甲烷的全球暖化能力是二氧化碳的二、三十倍,折算後每公斤牛肉相當於製造了350公斤的二氧化碳。

衣──少買衣服,穿輕便衣服。生產一公斤的棉花要十噸以上的水;以石油生產的人造纖維,易產生大量的溫室氣體,所以去買一件可以穿很久的衣服,或是免燙的衣服是符合環保概念的。夏天如果少穿或穿輕便的衣服,不必使用冷氣。以23℃為基準,冷氣每調高1℃,臺灣一年可以省三億度的電,所以不要穿西裝或夾克吹冷氣。以前常看到上班族早上帶著夾克進去上班,因為待在冷氣房太久太冷了,這有必要嗎?

住──綠建築。綠建築概念:「生態、節能、減碳、健康」有兩個判斷的指標,那就是建築物使用過程的耗能與溫室氣體的排放。建築物窗子不可太多也不可以太少,窗戶愈多,愈耗能。玻璃帷幕大樓極耗能,又不容易維護,是能源殺手。愈不規則的建築結構,愈耗能,產生愈多二氧化碳。房子不管怎麼樣,格局方正最重要的,東晒西晒可以隔開,所以我們過去講究坐北朝南格局方正;以這個角度來看臺北101是極不環保的,格局又不方正,玻璃帷幕又超大,所以不符合綠建築概念。

行──使用大眾捷運系統,少搭飛機。飛機是最不環保的,美國資料顯示搭乘不同載具每人每公里排放二氧化碳公斤數:公車0.176、一般鐵路0.265、高速鐵路0.382、汽車0.669、機0.783,可見搭乘公車最環保,飛機最不環保。美國人不愛騎機車所以沒有資料,但機車的排放約在汽車與飛機之間,所以不要認為機車是最環保,不管是溫室氣體或是以空氣汙染來計算都是不環保。所有先進國家機車都很少,落後國家機車就很多。以這個角度來看臺灣還很落後,因為我們還需要機車來代步。再說,現在的趨勢是騎腳踏車,但是臺灣也沒有騎腳踏車的道路環境。

結論

今天和各位交換了一些重要觀念,勇敢地面對真相與自我反省是很重要的。做為一個國民,不要只要求政府而不反省自己,我們應同時要求政府也同時反省自己;身為一個世界公民,我們也要注意全世界運作規矩,不要老是認為我們不是聯合國會員國,所以我就不管這些,這是陳腐的觀念和態度。以下特提出二個觀念與各位共勉,謝謝!

(一)以政策解決問題才是正途,不要被包裝或公關迷惑

今年臺南發生一件值得檢討的事:地球日那一天,主辦單位請來一千人拿扇子要把地球扇涼。我只能說:「反教育喔!」如果全世界的人全都扇扇子,地球溫度可能會增加1

℃,因為我們在地球這個系統裡面拿扇子扇一扇,整個系統溫度就會提高了,不會變涼!根據熱氣學廢熱增加原理,如果各位回家把房間門窗關起來吹電風扇,房間溫度一定變高,因為電風扇不斷散出熱來。我不知道誰設計出這種活動,真是反教育!後來,我有看到一些人在批評這件事情,其實類似這種事,社會人士要聲討的,不能夠這樣誤導人民。因此,一個負責任的政府要以好的政策來解決真正問題,不當的包裝或公關活動只能迷惑人民,無法真正教育人民解決問題。

(二)要教育出可讓地球永續的下一代,不要教育出剝削地球資源的生意人或政客

人如果是地球上的一種生物,就有生物的特性──要求生存,要求我們的種族可以永續繁衍。事實上,我們可以讓我們的下一代、我們的地球、我們的生命永續;可是我們的教育,我們的目標似乎往相反的方向走,這件事我們真的要深切反省的。

師父的回響

感謝葉教授精彩的分析和分享。的確!如果我們不從覺知,就沒有辦法去瞭解;沒有瞭解就不會產生參與的態度;沒有參與的態度就沒有辦法產生有效的行動。我們難以想像的如澎湖:澎湖以前是森林王國,它是鄭成功、鄭芝龍砍光了樹木去當戰艦才變成沙漠的,這是我們眼睛可以看到的。剛剛葉教授講的,我們個人和政府間的互動很重要;我們有覺知、瞭解,而有態度想要參與,我們透過不斷地去做,政府也會想這個應該做。所以我們二、三十年來推廣環保,我們都是自己先做,做到某一種程度,政府就會想這個有意義,也就會響應,這是一定的。

此外,有關玻璃帷幕的問題,可能大家還不大清楚其利害關係,這些都牽涉到個人和政府的互動。臺灣二十世紀的現代建築,都是從外國複製回來,但你想過嗎?歐洲那個地方很冷,所以他們採用玻璃帷幕的聚光效果來生熱;我們臺灣是熱帶、溫帶國家,溫度本來就偏高,有必要再生熱嗎?何況玻璃帷幕整個封閉,萬一發生火災,要打破它、打開它都不容易。萬一地震,震裂的玻璃帷幕就變成飛鏢,走在附近就有可能中鏢。尤其在這種建築物裡頭不能沒有冷氣,所以停電就不能生活。事實上,非必要的時候不要去把整個房子封閉,造成空氣不流通,應該多開窗戶使空氣自然調節,且有益身體健康,精神也會比較好。更期盼立法院能制定政策,限制政府單位不得使用玻璃帷幕的建築,並研究納入建築法規。

最後,葉教授提到:減少垃圾比資源回收重要。這一觀點很好!希望我們出門自己帶環保杯、飯盒、筷子,尤其現在的衛生筷既不衛生又不環保,它是從大陸來的,浸泡福馬林等有害人體健康的化學物質防腐,使用它對地球及個人身體健康絕對有害。 |